Retrouvez cet article dans En Magnum #31. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

Notre pays est bien curieux. Toujours prompt à fustiger ceux qui le dirigent et qu’il a pourtant élus. Rarement fier de ses succès. Le plus souvent ironique et négatif à leur encontre. On ne sera pas surpris du manque de reconnaissance des amateurs de vin, exception faite de ceux du sud-ouest de l’Hexagone, envers la grande forme actuelle des meilleurs vins de Bordeaux, spécialement des beaux crus du Médoc. Un collectif, selon certains, cosmopolite, sans authenticité, victime consentante de la mondialisation du goût. Un autre défaut national (tout aussi irritant) est d’imaginer que tout ce qu’on a pu faire « avant » était meilleur qu’aujourd’hui. Qu’entend-t-on par avant ? J’ai l’inconfort d’être bien placé pour en avoir une petite idée. En 2022, j’ai assisté à ma 42e vendange bordelaise et à la naissance de mon 41e millésime. Sans parler de tous les millésimes antérieurs à 1978 – remontant jusqu’à 1870 – que j’ai eu la joie et parfois la déception de partager avec mes amis, producteurs ou amateurs. Je voudrais ici contribuer à donner une idée du magnifique parcours agronomique, œnologique et commercial des quatre dernières décennies, si mal connues d’un petit nombre de prescripteurs actuels, journalistes, sommeliers, commerçants, restaurateurs et cavistes, idéologiquement manipulateurs et disposant, hélas trop souvent, d’un espace médiatique inversement proportionnel à leur importance et à leurs connaissances.

Chapitre I : le débutant

Mon parcours médocain commence à la fin des années 1970. Je viens par hasard de rencontrer le grand critique et marchand de vin Steven Spurrier qui a créé à Paris une école de dégustation portant le beau nom d’Académie du vin.

Steven Spurrier a été à l’origine du fameux Jugement de Paris de 1976 où les vins américains avaient surclassé leurs équivalents français, point de départ de la reconnaissance mondiale de leur qualité. Ouvert à tout ce qui se faisait en matière de vin sur la planète, amoureux des terroirs de la France et de ses vignerons, il commercialisait dans sa boutique, sans préjugé de région, de réputation ou de style, les vins qu’il estimait les plus authentiques. Et en bon Anglais, bien entendu, de nombreux bordeaux. Il n’était pas question pour un jeune amateur sans fortune comme moi d’avoir ses entrées dans les grands châteaux. Je visitais alors des crus bourgeois ou artisans, ce qui fut une grande chance. D’abord, celle de rencontrer de vrais vignerons propriétaires, généreux dans leur hospitalité et leur plaisir à partager expérience et vie quotidienne. Ensuite, celle de connaître, dès le départ, la culture médocaine la plus authentique. De Couquèques à Listrac, Jean Boivert, Jean Gautreau, les frères Pagès, la famille Meyre et bien d’autres m’accueillirent comme un membre de leur famille. Je dormais chez eux, je mangeais chez eux, je parcourais leurs vignes en apprenant avec eux les gestes journaliers de viticulture, d’observation de la vigne et du climat. Je partageais les jours heureux ou malheureux lorsque le gel, la grêle et les maladies amputaient leur future récolte. J’apprenais à déguster les vins jeunes, encore en cours d’élevage.

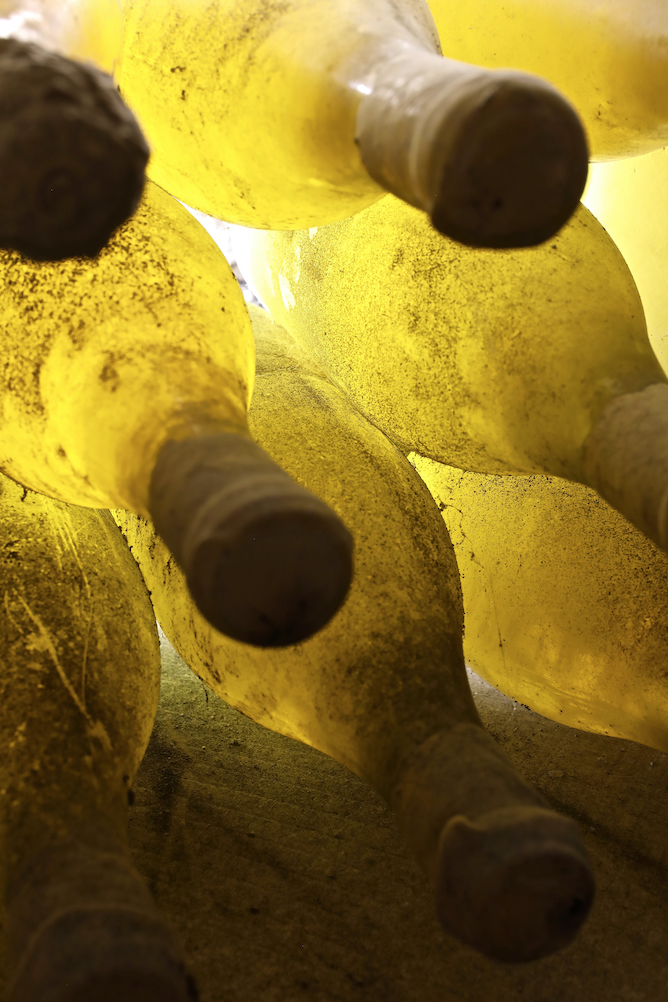

À cette époque, il n’y avait pas encore de produits capables d’éviter la pourriture grise liée aux dégâts causés par les vers de la grappe. Ils n’ont fait leur apparition qu’à partir de 1980. Les revenus de la vigne étaient irréguliers, loin de leur permettre d’abuser des engrais ou d’avoir le matériel les dispensant du travail des sols. C’étaient de vrais agriculteurs, présents sur leurs terres depuis plusieurs générations. Ou de nouveaux venus, le plus souvent rapatriés d’Algérie ou du Maroc, plus innovateurs mais profondément terriens. On réparait les vieilles barriques. Le luxe ou la technologie n’embarrassaient pas les cuviers et les chais. La décennie 1960 avait été particulièrement difficile sur le plan du climat avec un état sanitaire déplorable des raisins en 1963, 1965 et 1968. Le splendide 1961, décimé par le gel avait à peine produit 20 hectolitres par hectare. Maigre consolation. La décennie 1970 n’avait guère été plus favorable : 1972 et 1977 sans soleil, avec des maturités insuffisantes de raisin et des moûts acides, peu sucrés, souvent très inférieurs à dix degrés, qui furent donc copieusement chaptalisés ; 1973 et 1974 dilués par des pluies excessives pendant les vendanges ; 1976 bloqué dans sa maturité par la sécheresse, puis rapidement abîmé par les pluies. Pire encore, l’eutypiose, une maladie cryptogamique terrifiante et sans traitement efficace connu, menaçait d’être le nouveau phylloxéra. Elle causait facilement d’une année sur l’autre 10 % de mortalité des pieds de vigne. Ceux qui regrettent les vins d’avant ont certainement oublié tout cela.

Chapitre II : la science de Peynaud

Aux châteaux La Tour de By et Fourcas-Dupré, Les Pagès commencent à investir dans des cuviers plus modernes et performants, équipés de cuves en acier inoxydables, avec un meilleur contrôle des températures. Ces nouveaux venus sont aussi parmi les pionniers à faire appel, pour les aider en vinification, à la science œnologique.

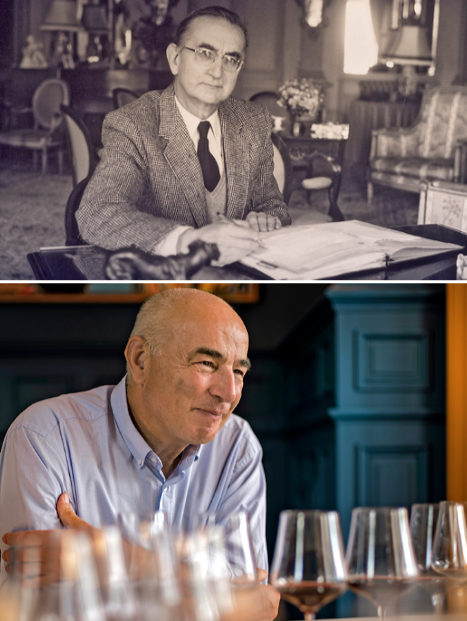

Cette dernière était alors en plein développement grâce à Emile Peynaud, qui avait créé le diplôme universitaire d’œnologue à Talence et qui venait lui-même faire les assemblages et surveiller les vinifications. On ne dira également jamais assez de bien du rôle du laboratoire œnologique syndical de Pauillac où Michel Couasnon faisait des miracles dans l’éducation d’innombrables propriétés médocaines, restées pratiquement encore au Moyen Âge en matière de compréhension des fermentations. Je lui serai toujours reconnaissant de ce qu’il m’a appris et des bouts de ficelle, si nécessaires faute de moyen financiers, pour compenser les faiblesses de la nature ou les petites maladresses inévitables dans le traitement de la vendange. Plus favorables, 1978 et 1979 commençaient à récompenser les efforts des meilleurs sans les consoler de la disparition progressive dans leurs chais des remarquables 1959 et 1962, derniers millésimes favorables relativement abondants. C’est leur dégustation qui maintenait dans mon imaginaire l’image de grand terroir que les livres m’avaient appris. Progressivement, la décennie 1980 allait à la fois permettre une économie plus prospère et faire naître des tentations malheureuses (ou hasardeuses) à la vigne comme au chai. La crise pétrolière de 1973 et le scandale concomitant de vins trafiqués, qui avaient gravement affecté le prix et la commercialisation de vins de qualité parfois insuffisante, commençaient à être oubliés. La consommation de bons vins augmentait de façon spectaculaire en Amérique du Nord et dans les pays traditionnels européens. Il ne manquait plus que la faveur du ciel qui illumina 1982.

En 1981, j’entrai à la demande de sa nouvelle propriétaire dans l’équipe de La Revue du Vin de France comme conseiller à la rédaction en chef. J’étais encore professeur de lettres et je le suis resté jusqu’en 1991. Je considérais comme un devoir de me mettre dans le sillage de son fondateur, Raymond Baudoin. Je savais évidemment ses éditos racistes, antisémites et pro-allemands qui avaient valu à sa revue une interdiction de reparaître à la Libération. Je connaissais aussi son rôle capital dans le soutien aux nouvelles appellations d’origine contrôlée et dans la défense de la qualité de nos vins de terroir. « Défense de la qualité, défense du consommateur ». C’était sa devise, vraiment visionnaire à son époque, que notre équipe a essayé pendant un quart de siècle de perpétuer. Je savais aussi qu’il avait éduqué ceux qui allaient devenir les pionniers de la diffusion aux États-Unis des grands vins français, Franck Schoonmaker et Alexis Lichine. Ce dernier, proche du général Eisenhower, permit à Baudoin de reparaître un peu avant sa mort précoce en 1953. Cherchant à le connaître, je pus passer quelques jours en sa compagnie en juillet 1982 au prieuré de Cantenac où il vivait. Ce même été, mon ami Jean

Gautreau m’avait prêté sa maison de Soulac. Je visitai alors le Médoc en profondeur, cette fois avec un accès privilégié à quelques grands châteaux, comme Léoville-Las-Cases dont l’administrateur Michel Delon m’avait ouvert si généreusement les portes et instruit quant aux principes de viticulture, de vinification et de commerce qui étaient les siens. J’y rencontrai Emile Peynaud dont je pus connaître la manière de goûter les vins jeunes, de les assembler, de les apprécier. Un peu plus tard, au cours d’autres discussions, j’appris l’histoire compliquée de son influence dans les propriétés et celle de l’œnologie scientifique bordelaise. Elle était alors la plus pointue et la mieux respectée de notre planète bien qu’elle restât pourtant, pendant vingt ans, objet de méfiance des Médocains.

Chapitre III : avant

Dans les années 1950, partout en France, l’œnologie est une affaire de pharmaciens, un apport de remèdes plus ou moins efficaces aux maladresses de vinification et autres maladies du vin, objet de dizaines de pages dans les traités d’œnologie. Œnologie corrective plus que préventive.

à Bordeaux, avec de grands pionniers comme le charentais Ulysse Gayon, disciple de Pasteur, et son petit-fils Jean Ribéreau-Gayon, créateur avec son élève Emile Peynaud en 1949 de l’Institut d’œnologie, la science fondamentale prenait le relais de la pharmacie. On découvrait la fermentation malolactique et l’importance capitale accordée aux données analytiques des raisins. Les premiers diplômes d’œnologie furent délivrés en 1952 et 1953. Le premier propriétaire médocain à ne pas craindre de demander conseil à ce type nouveau de spécialiste fut Jean Bouteiller à Pichon-Longueville Baron, en 1953. Il fut suivi peu après par Jean-Eugène Borie à Ducru-Beaucaillou, puis en 1959 par Paul Delon à Léoville-las-Cases. Les vins assemblés par ces châteaux étaient de grande qualité. Issus de raisins plus mûrs, de fermentations mieux contrôlées avec la surveillance des malolactiques et d’un travail qualitatif pionnier sur le vin de presse. Ces vins ne firent pourtant pas l’unanimité. En cette année 1982, j’entendis beaucoup de personnalités connues du monde des négociants ou de la critique dubitatives sur la typicité et la longévité de leur style. On parlait alors de vins « Peille-naud », avec insistance sur la diphtongue de son nom, faits pour plaire au public américain (déjà) et opposés à la vigueur, voire la rugosité tannique, des vins jeunes bien nés. Le succès commercial de ce nouveau style, la finesse étonnante des 1959, 1961 et 1962 des vins de Graves au domaine de Chevalier ou au château Haut-Bailly, de la même veine vingt ans plus tard, l’autorité de Jean Delmas, premier disciple de Peynaud à Haut-Brion depuis 1961, ne leur faisaient pas oublier les 1928 ou 1945 qui demandaient trente ans ou plus pour s’ouvrir.

Je n’eus pas de mal à être convaincu par les vins jeunes de Las-Cases, cuvés assez rapidement en raison de l’abondance extraordinaire de cette belle vendange et du manque de place dans les cuviers. Au même moment, les tentations d’un succès commercial plus assuré et trop longtemps attendu avaient commencé à produire des effets négatifs. Ce souvenir continue d’ailleurs à alimenter le bordeaux bashing actuel. Pour satisfaire la demande, il fallut augmenter les rendements. Les premiers bénéfices des années 1960 étaient passés dans les engrais riche en potasse, pour compenser le nombre de pieds manquants, morts de l’eutypiose et trop coûteux à replanter. Alors qu’il avait tout pour être un beau millésime, 1970 connut ainsi trop souvent une dilution qui sera fatale lors du fameux jugement de Paris de 1976. On utilisait de plus en plus les désherbants chimiques recommandés par les agronomes vendeurs de produit. Ils simplifiaient diablement le travail et en réduisaient le coût. Quelques pionniers dans les grands crus, dont Pichon-Longueville hélas, où les fils avaient oublié les leçons de leur père Jean, adoptèrent la vendange mécanique. Parmi eux, des viticulteurs sérieux comme Lucien Lurton à Brane-Cantenac et Guy Tesseron à Pontet-Canet. Lucien Lurton faisait aussi partie des viticulteurs qui prônaient une diminution des densités de plantation, les réduisant de 10 000 pieds à 6 500 pieds à l’hectare. Ils avaient beau jeu de dire qu’un tiers des pieds dans les fortes densités était déjà morts ou sur le point de l’être. Et de souligner les économies faites en temps de travail pour la taille ou la vendange, sans perte de qualité pour le vin. Ce que je voyais alors était fort différent.

Chapitre IV : abus de modernité

Les premières machines violentes ou mal réglées tassent les sols, abîment par leur passage les pieds de vigne et surtout respectent mal l’intégrité des baies de raisin, trop triturées, rentrant parfois avec de mauvaises herbes et de feuilles ou une nuée d’insectes accentuant les notes végétales des moûts.

L’abus de produits chimiques comme les produits anti-pourriture apparus en 1980 se traduisait sur les peaux par un épaississement contraire à la finesse du tannin et surtout par des arrêts fermentaires plus fréquents. Après leurs arrêts nombreux lors du millésime 1985, l’habitude de faire commencer les fermentations par des levures du commerce, exogènes, à la place des levures indigènes conduisit à une simplification ou plutôt une uniformisation des saveurs, masquant parfois l’origine des terroirs. En même temps, nos meilleurs savants en microbiologie faisaient remarquer que les levures les plus performantes du commerce « étaient toutes à l’origine des levures indigènes sélectionnées par leur capacité à faire fermenter les moûts avec plus de régularité et de respect de leur caractère d’origine ». Seules les levures tueuses, dites killer, leur semblaient inadaptées à des vins de terroir puisqu’elles tuaient le milieu fermentaire initial. Par ailleurs, on comprenait de plus en plus le rôle des levures de cave, les fameuses saccharomyces, propres à chaque château et qui prennent toujours le relais en fin de fermentation des levures initiales. Ainsi toute vendange faite à Latour mais vinifiée et élevée à Lafite n’aura pas, avant d’être mise en bouteille, le caractère qu’elle aurait dans son chai d’origine. Ce qui expliquerait beaucoup de différences stylistiques qu’on attribue instinctivement et de manière naïve davantage au climat ou au terroir. Sur ce point précis, beaucoup de choses ont changé à partir des années 2005 avec la possibilité pour les châteaux qui en ont les moyens de sélectionner et d’utiliser leurs propres levures. Ou de revenir à la vieille technique des pieds de cuve, bien moins coûteuse, effectuée sur les premiers raisins rentrés avant d’être à maturité optimale, afin d’obtenir des ferments pour la suite des vendanges. Conséquence – et malgré les effets du réchauffement climatique, une individualisation plus poussée. Une autre évolution, en revanche, commença vers la fin des années 1980 à susciter des craintes plus justifiées, quoiqu’un peu exagérées dans la dramatisation de leurs conséquences.

Pas seulement sous l’influence d’un critique dominant, le public mondial avait pris l’habitude dans son appréciation des vins jeunes et dans leur prix de vente initial de favoriser la puissance, la concentration de la matière et de la couleur. Dans le même temps, on apprenait l’existence de nouvelles techniques de concentration des moûts et des vins. C’était oublier l’utilisation depuis longtemps de procédés plus primaires, comme la saignée de jus commençant à fermenter. La technologie progressant, deux nouvelles façons de concentrer ces mêmes moûts apparurent. Au milieu des années 1980, Michel Delon à Léoville-Las-Cases avait cherché un moyen de retrancher l’eau de vendanges par un risque de pluies pendant la période d’attente de la meilleure maturité possible du raisin. Comme c’était arrivé en 1974 ou 1984. Des procédés de soustraction du sel de l’eau de mer par osmose inverse, c’est-à-dire par l’utilisation d’une membrane soumise à une pression ne laissant passer que les molécules d’eau lui servirent de modèle. Une machine au début très bruyante et difficile à garder secrète. Le principe était sain mais exigeait un jus clair pour être efficace, filtré ou enzymé, ce qui ne pouvait qu’agacer les partisans d’une fermentation aussi naturelle que possible. Avec l’intelligence qu’on lui connaissait, il pratiquait le plus souvent une osmose partielle de cuve pour coller au plus près de la vérité initiale du raisin avant les pluies. Naturellement, chez beaucoup la tentation exista de concentrer des moûts dilués par excès de rendement dans les vignes jeunes et non par les pluies. Il y eut bien des exagérations, concernant d’ailleurs plutôt les seconds vins que les grands vins. Une autre technique plus facile à mettre en œuvre était de faire évaporer les jus à basse température en diminuant la pression atmosphérique dans les concentrateurs. La machine appelée anthropie, plus petite, descendait à 25 bars de pression pour abaisser la température d’évaporation à environ 25 degrés, ce qui respectait davantage le parfum initial et la texture originelle des jus. On augmentait ainsi le degré alcoolique potentiel du vin en évitant ou en diminuant la chaptalisation, objet d’un rejet irrationnel et violent chez de nombreux consommateurs ou critiques. Le réchauffement climatique rendit ces techniques de plus en plus inutiles à partir de 2005, faisant regretter paradoxalement à ces mêmes critiques ou consommateurs l’époque de l’usage honni, parfois exagéré et complaisant, souvent nécessaire, du sucre de canne ou de betterave.

Chapitre V : sélections intelligentes

Dans ces mêmes années 1980 et 1990, les vins changent aussi un peu de caractère, par une meilleure connaissance par les propriétaires traditionnels et surtout par les nouveaux venus des parcellaires de leurs propriétés.

L’argent commençait à rentrer. Le prix des terres agricoles n’augmentait pas encore trop et de riches industriels ou des compagnies financières, des assurances, des banques se mirent à vouloir placer de l’argent dans ces terres. Ils y étaient même encouragés par la loi. Pour maintenir des prix de vente rémunérateur, il fallut parfois savoir limiter les volumes produits, en gagnant, cerise sur le gâteau, l’estime de quelques critiques influents, prompts à souligner la rigueur de ces limitations. On ne limitait d’ailleurs que la proportion de premier vin, parfois inférieure à un tiers de la récolte totale. C’est sur ceux-là que la marge des propriétés et du négoce qui les distribue dans le monde est la plus importante. On procédait donc de plus en plus souvent à des sélections. Elles ne furent pas, jusque dans les années 2005-2010, aussi précises qu’il aurait fallu. Les cuves de fermentation étaient encore trop grandes, souvent égales ou supérieures à 200 hectolitres, ce qui correspond à la récolte d’au moins deux hectares de vignes. Comme de nombreuses propriétés s’étaient agrandies dans le périmètre de leur appellation, ce que la loi d’ailleurs exigeait pour conserver la marque de château – et hélas son classement en 1855 pour les veinards qui furent classés, il était plus facile de sélectionner les parcelles de vieilles vignes ou de grand terroir qui iraient dans le premier vin. Les autres entrant dans les seconds, voire dans les troisièmes vins.

Le premier à le faire, encore une fois avec une vraie intelligence, à partir de la dégustation et du caractère apporté par le terroir, fut le château Léoville-Las Cases. La grande parcelle de 50 hectares du grand enclos, qui voisine les vignes du grand vin de Latour, donnait de toute évidence un vin de caractère plus noble que le reste. Elle était surtout diluée par toute vendange supplémentaire, y compris celle des vignes appartenant au même château, proches des châteaux Léoville-Poyféré ou Pichon-Baron. L’enclos (et plus de 80 % de sa production) produisit exclusivement à partir de 1986 le grand vin de Léoville. Lafite ou Margaux, qui n’avaient que des grands terroirs depuis le XIXe siècle et ne se sont pas agrandis au siècle suivant, continuèrent à ne conserver que 30 %, ou à peine plus, de leurs vendanges. Ce qui exaspérait Emile Peynaud qui me disait que si ces crus n’étaient pas capables de produire 70 ou 80 % de grand vin, c’était ou de la maladresse ou une volonté de maintenir un prix de vente élevé. Ce qu’ils ont réussi d’ailleurs. Dans les années 1970, un premier cru classé valait à peine 50 % plus cher que ses meilleurs voisins. Il vaut aujourd’hui 200 % leur prix, voire plus. Quatre seconds crus classés célèbres – Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Pichon-Lalande et Léoville-Las-Cases – avaient d’ailleurs cru se rapprocher du prix des premiers. La qualité de leur vin était indéniable, tout comme leur ambition, défendues par Robert Parker, critique le plus influent de l’époque. Le marché les a surnommés « super seconds ». Ils n’y sont pas arrivés, malgré le rôle leader de Michel Delon qui sortait toujours en dernier, un peu plus cher. On ne peut que constater leur impuissance par rapport à la primauté du super luxe sur le luxe. La masse actuelle d’argent venue d’Asie ou d’ailleurs qui se place dans le super luxe renforce encore plus ces premiers crus et, horreur, encore davantage les grands crus bourguignons de la côte de Nuits, infiniment plus rares, surtout ceux signés des meilleurs noms.

On ne peut que constater aussi et se réjouir de l’affinement actuel des sélections dans les bons châteaux par rapport aux décennies précédentes. Le travail des vignes est devenu de plus en plus précis, malgré la difficulté de trouver parfois la main d’œuvre nécessaire. L’augmentation des salaires agricoles, pour les crus pouvant se le permettre, nourrit un travail plus méticuleux et contrôlé par une nouvelle génération de directeurs techniques mieux formés et plus exigeants. Mieux formés parce que possédant un double diplôme d’œnologie et d’agronomie, comme ceux ayant étudié à Montpellier ou à l’Enita de Bordeaux. Pendant longtemps, le travail des vignes et celui des chais étaient idiotement séparés. Les ouvriers de chais se considéraient d’ailleurs supérieurs aux ouvriers agricoles. Primauté au dedans sur le dehors. Chacun se figeait dans ses privilèges ou ses exclusions. C’était à l’autre de se débrouiller avec les maladresses prétendues ou réelles des premiers. Connaissance plus précise des sols et de leur constitution (plus ou moins d’argile, de profondeur), de leur drainage et leur qualité d’exposition, plus grande exigence en matière de matériel végétal, avec le retour à des sélections massales qualitatives, bien meilleure compréhension de la vigne (de son enracinement, sa taille, son état sanitaire, sa longévité, sa conduite), de la vie des sols et de leur entretien, tout cela demande des savoirs considérables et une éthique tout aussi exigeante. Cette nouvelle génération d’ingénieurs en possède plus que la précédente. Elle dirige aussi les vinifications et gère les progrès technologiques du matériel nécessaire, de l’arrivée et du tri du raisin, jusqu’aux différentes possibilités d’élevage. Sans surprise, il y a plus d’homogénéité dans tout le cycle de production, du raisin jusqu’à la mise en bouteille. Je peux affirmer sans crainte de tromper les amateurs que les vins produits aujourd’hui par pratiquement tous les crus classés du Médoc en 1855, plus une bonne trentaine de crus non classés, sont les plus fidèles à leur origine et les plus réguliers en qualité jamais produits. Je ne connais aucune autre aire d’appellation en France montrant autant d’intelligence dans l’élaboration du vin, le respect sur le long terme de l’environnement, dans le respect et l’éthique des créateurs des appellations d’origine contrôlée.

Chapitre VI : le goût du progrès

Reste la question de la tenue de ces vins. Je sais que c’est un point sensible dans le public et chez les professionnels qui les jugent, les conseillent, les achètent et les vendent. Ils ont, au regard de l’évolution de trop nombreux vins des années précédentes, de sérieux arguments pour nourrir leur inquiétude.

De nombreux faux goûts ont en effet empêché les progrès agronomiques et œnologiques commencés au milieu des années 1980 de s’épanouir dans le vieillissement en bouteille. Les œnologues bordelais ont hélas sans doute mis trop de temps à repérer les causes et les conséquences de ces faux goûts. Je fais allusion ici, on s’en doute, aux nez et aux bouches phénolés, rappelant pour les uns l’écurie, pour d’autres la gouache. Elles sont dues au développement de certaines levures indésirables, de la famille des brettanomyces, qui se développent sur les raisins, mais aussi dans les cuviers et les barriques. Pour beaucoup d’œnologues étrangers, ce marqueur aromatique était la définition même des vins français, et pour les Français le caractère du terroir. Il était évident qu’il masquait la définition précise des arômes liés au climat de chaque millésime, à l’encépagement et aux sols de chaque propriété. On luttait férocement contre ces déviations en Californie et dans l’hémisphère sud en corrigeant parfois brutalement les acidités ou en rajoutant beaucoup de tannins. Ces « méchantes » levures se développaient davantage dans un milieu peu acide, donc sur des raisins bien mûrs, quand cela leur plaisait. Le remède était d’ailleurs souvent pire que le mal sur le plan de l’équilibre du goût et le plaisir de la dégustation. Les millésimes très mûrs comme 1989 ou 1990, souvent dévastés par ces déviations, ont fait prendre conscience en Médoc qu’il fallait rendre bien plus sévère l’hygiène du matériel technique et des lieux de vinification et d’élevage. Il fallait aussi surtout pratiquer dès le début des analyses minutieuses de tous les jus et de tous les milieux fermentaires. Je n’ai pu que constater d’immenses progrès sur ce point depuis 2005. Rares aujourd’hui sont les vins infectés.

Hélas, il a fallu encore plus de temps pour résoudre une autre déviation dans les vins, apparue au début des années 1980, causée par l’apparition de molécules chlorées de type tri ou tétra chloroanisole. TCA, pour les connaisseurs. Le chlore a surgi d’abord dans les eaux de ville qui servaient à humidifier ou à laver les lots de liège bruts servant à la fabrication des bouchons. Puis dans l’eau qui circulait dans les chais et les cuviers, les produits de lavage qu’on estimait nécessaire pour améliorer l’hygiène pour les raisons que je viens d’évoquer. Des doses ridiculement faibles sont capables de polluer l’air ambiant et de communiquer au vin la même pollution. Le bouchon était loin d’être le seul coupable. Produits de traitement du bois, charpentes des chais, portes et fenêtres, palettes en bois pour stocker les vins, peintures industrielles, bref, toutes les constructions et le matériel des années 1980 a progressivement contaminé les chais et les vins dans de nombreuses propriétés à Bordeaux. Et tout autant dans le reste du monde. À ma connaissance, la première propriété bordelaise à avoir eu conscience de ce désastre fut le château Pape-Clément à Pessac. Depuis cette période, les arômes des vins en bouteille manquaient de netteté. Je dois dire qu’on me cachait un peu les origines de ces déviations. Bernard Pujol, qui dirigeait la propriété avec beaucoup de conscience, m’avait averti qu’on y refaisait complètement la cuverie. De fait, à partir de 1985, les vins avaient retrouvé leur droiture. En particulier, un exceptionnel 1986. C’est sur la rive droite que j’ai assez vite eu connaissance de ces pollutions de chai que combattaient Michel Rolland et son ami Pascal Chatonnet. Ce dernier en avait trouvé la cause, ces désormais trop fameuses molécules de trichloroanisoles, et préconisait aux viticulteurs les plus intelligents du Libournais les bons remèdes. C’est-à-dire la suppression de tout ce qui pouvait donner naissance à ces molécules et le nettoyage des murs à la chaux. Surtout, il leur apprenait à sentir les notes de moisi propres à ces molécules. Sur la rive gauche et en Médoc, on était bien en retard.

Je me souviens que dans deux grandes et célèbres propriétés, dont un premier cru classé, le directeur technique m’expliquait que ces arômes étaient, en fait, la marque du terroir. Celle, en particulier, du cabernet-sauvignon. D’autres commençaient à avoir des soupçons, mais comme ils dégustaient dans des lieux déjà contaminés, ils pensaient que seules certaines bouteilles étaient atteintes. Il a fallu une dégustation de ses 1990 à Bordeaux, hors propriété, pour que la famille Borie se rende compte que son ducru-beaucaillou était pollué depuis quelques millésimes. La pollution venait du chai au centre de Saint-Julien où le vin était élevé. Très vite après, heureusement, mais avec beaucoup de discrétion, la famille décidait de construire un chai neuf sur la propriété qui a épuré les vins à partir du millésime 1995. Le premier cru classé avait aussi, comme par hasard, avec un changement de propriétaire, reconstruit un cuvier et un chai neuf. Pascal Chatonnet me confirmait que l’ancien était pollué, ce qu’avait vigoureusement nié le précédent directeur technique, avec un aplomb qui aurait fait honte à l’un de mes mentors Jean-Paul Gardère, dont la franchise de parole m’avait à la fois honoré et beaucoup appris sur le Médoc des années 1960 et 1970. Progressivement, entre 1995 et 2005, avec un retard de cinq ans sur la Rive droite, tous les bons crus médocains firent le nécessaire. Si encore trop de bouteilles plus récentes sont contaminées, seul le bouchon naturel en liège en est cause, malgré toutes les précautions prises et les engagements des bouchonniers. Les progrès de la connaissance œnologique ont permis de trouver également un remède aux lots de bouteilles contaminées. Un filtrage permet de diminuer après débouchage, voire de supprimer, la molécule incriminée. Beaucoup de bouteilles ouvertes par les châteaux qui ont procédé à ce nettoyage ne ressemblent pas à celles que des malheureux possesseurs ont dans leurs caves. Heureusement pour eux qu’une grande majorité ne ressent pas la contamination à la dégustation, ce qui a aussi beaucoup ralenti la prise de conscience du désastre par le négoce distributeur et par certains propriétaires.

Chapitre VII : droit du sol

Après le récit de ces infortunes, il faut revenir aux fondamentaux du Médoc qui font la célébrité méritée de ses meilleurs vins. Et s’interroger sur l’état présent de leur style et de son évolution probable avec le réchauffement du climat que nous connaissons et souvent redoutons.

On a longtemps simplifié la nature de ses terroirs et raconté au public les jolies histoires qu’il aime entendre. Le substrat principal du sol est bien sa nature de graves, c’est-à-dire de silice caillouteuse déposée il n’y a pas si longtemps par le fleuve sur les terrasses alluviales du Pléistocène moyen ou inférieur, au quaternaire, dans ses sous-divisions appelées Flandrien et Holocène, que les géologues actuels préfèrent à Günz ou Mindel, mots largement employés qui chantaient à mes oreilles il y a quarante ans. Ces sols légers et drainants ici ou là sont renforcés par de l’argile colluviale, lourde au bord de la Gironde, sur des palus impropres à la viticulture de qualité, dont l’herbe nourrit le fameux agneau local élargi à tout le département dans son appellation d’origine actuelle. Dès qu’on monte de quatre ou cinq mètres (le Médoc culmine à 40 mètres), cette argile permet aux graves de mieux retenir l’eau et de moins souffrir de la sécheresse des étés, de plus en plus marquée. Les vins gagnent en volume de bouche et en ampleur de texture ce qu’ils perdent parfois en finesse aromatique immédiate. C’est en profondeur que le terroir prend toute sa complexité avec du calcaire marin de l’Eocène ou de l’Oligocène à partir du nord de Pauillac, plus ou moins recouvert de graviers un peu plus gros qu’à Margaux. Plus on va vers l’ouest, plus les argiles et le calcaire alourdissent la texture des sols et sont plus favorables à la culture du merlot. On regrette les malbecs du XIXe siècle, plus qualitatifs que ceux plantés depuis trois générations, mais qui ont perdu leur force de caractère et ont pratiquement disparu. Le merlot, plus précoce, mûrit mieux que les cabernets sur des sols plus froids et souvent trop tardifs pour ces derniers. La prime donnée à la noblesse du cabernet-sauvignon fait souvent dire que ces vins d’argile ou de calcaire ont moins de complexité et de raffinement que ceux issus des graves. C’est souvent le cas mais un peu injuste envers un caractère original plus vite ouvert, plus onctueux, et même plus immédiatement savoureux. Il est dommage qu’un prix de vente insuffisant ne permette pas aux producteurs d’être toujours aussi rigoureux et sélectifs dans leurs assemblages. Quand ils le sont, les vins possèdent une remarquable originalité dans un équilibre océanique, harmonieux et propice à des accords gastronomiques plus larges que ceux, aristocrates, du cabernet-sauvignon, dégustés trop jeunes et trop réticents à délivrer tout leur potentiel à table. L’amateur de médocs conviendra pourtant, avec raison, que l’encépagement du vignoble, son influence sur l’assemblage retenu par le producteur et le climat de chaque millésime contribuent encore davantage à la diversité de caractère des vins qui fait la richesse unique et la gloire mondiale de cette région.

Au XIXe siècle, quand on classait les meilleurs vins du Médoc, les connaisseurs plaçaient le cabernet-sauvignon au-dessus de tous les autres cépages, suivi du cabernet franc et du malbec. Les verdots et les merlots étaient présents en appoint. On admire le réflexe qui fit appeler ainsi ce qui est réellement un croisement entre le cabernet dit franc et le sauvignon blanc, sans le traçage génétique dont nous disposons aujourd’hui, par simple observation de la vigne et de la saveur du raisin. Le malbec entrait souvent pour un tiers et plaisait parce qu’il apporte de la couleur, un parfum floral de violette, plus raffiné que celui du merlot. Le cabernet franc, largement plus planté qu’aujourd’hui, semblait bien mûrir et apportait peut-être une minéralité plus saline, affinant surtout la puissance tannique du cabernet-sauvignon. De toute façon, les propriétés produisaient déjà plusieurs types de vins. Elles étaient loin de tout mettre en bouteille sur place. Un négociant pouvait acheter le vin de Lafite ou Latour en barriques, à des prix différents. Les moins chères donnaient les vins les plus souples et les plus fruités, anticipant ainsi sur ce qui est devenu la règle, mais cette fois avec une mise intégrale en bouteille des vins à la propriété, entre 1945 et aujourd’hui. Dans les années 1950, le manque d’argent et les difficultés climatiques des fins de saison conduisirent beaucoup de producteurs à planter plus de merlots. En particulier, la famille Miailhe. En plus de ses propriétés de Saint-Seurin de Cadourne, elle joua un rôle déterminant dans des châteaux plus connus comme Palmer ou Pichon-Comtesse de Lalande. Les premiers crus de Pauillac ou les meilleurs crus de Saint-Julien – à l’exception de Beychevelle – ne suivirent pas cette tendance. Les crus bourgeois et artisans trouvaient dans le merlot une source plus régulière (et plus sûre) de rendement et de maturité. Son jus supportait mieux la chaptalisation que celui du cabernet-sauvignon. Il fallait souvent enrichir ces jus de deux degrés ou plus. Le merlot apportait aussi sa rondeur et des notes parfois plus animales qui plaisaient aux locaux, tous plus ou moins chasseurs et amateurs de gibier, mais aussi à un plus large public, habitué à des odeurs humaines ou environnementales, disons plus vigoureuses, que dans notre monde aseptisé actuel. Les vins de cabernets naissaient plus stricts, plus linéaires, avec des notes de cèdre raffinées, mais pour certains moins sensuelles, trop « intellectuelles ». On le disait aussi des cabernets francs de Touraine, encore plus légers et nerveux.

Chapitre VIII : une maturité nouvelle

Le réchauffement climatique a changé la donne et ouvert la voie à une nouvelle religion œnologique appelée « maturité phénolique », comme on l’entend si souvent.

Bon, nous savons tous ce qu’est un fruit bien mûr par rapport à un fruit qui ne l’est pas. Pas besoin de longues études universitaires. La science a pourtant démontré l’existence de plusieurs degrés dans la notion de maturité. Le degré « industriel », comme l’appelaient les vieux maîtres de chai, est le degré permettant de commencer à vinifier un vin buvable, de ceux que nous avons si souvent connu des années 1960 à 1980. Cela commence à 9,5° ou 10° dans les années dites convenables. Le degré supérieur, permettant une expression correcte du terroir (entre 10° pour les cabernets et 12° pour le merlot), fut celui des 1966 ou 1967, voire de 1975 et 1978. Dans les années 1980, la science a cessé de faire confiance confiance au seul indice du sucre et de l’acidité et cherché à comprendre mieux la maturité de la pulpe, de la peau des raisins et de leur rafle, même si l’égrappage total est ici de règle. La faculté de Bordeaux a alors créé le concept de maturité des tannins potentiels, appelée logiquement maturité phénolique, qui repose sur l’aspect et le goût des raisins et des peaux. Il oblige à venir faire des prélèvements et des dégustations de raisin dans les vignes et à considérer des indices quantitatifs de richesse en tannin, nommés IPT (indices de polyphénol total), qui s’enrichissent après l’étape précédente de mûrissement. On attend de plus en plus cette évolution des peaux. Avec le réchauffement climatique actuel, le sucre peut monter à plus de 13° pour les cabernets, 14,5° pour les merlots, parfois même 15°. Les vins ne peuvent éviter dans leur saveur de naissance de montrer l’évolution du raisin et de son niveau d’alcool potentiel. Les fruits ne sont plus rouges (cassis, fraise, framboise), mais noirs (mûres, myrtilles), voire de type pruneau et cacao quand le merlot est surmûri.

Avec inconscience, trop de viticulteurs renforcent cette sécurité d’obtenir une maturité « phénolique » en ajoutant un passerillage sur pied final, facilité par des effeuillages plus ou moins précoces. Une double augmentation de la richesse en sucre, par la voie naturelle (l’air et la lumière sur les feuilles) et par évaporation et dessication de la baie du raisin. On ne recourt pas encore, comme je l’ai vu faire en Italie, à des locaux ou l’on dessèche par des ventilateurs – là-bas, on dit plutôt qu’on perfectionne la maturité. Pas de surprise, de l’étonnement, puis de l’agacement d’un certain public devant la puissance alcoolique et le caractère jugé trop chaleureux de certains millésimes de grand soleil. Je constate une grande différence entre certains des crus les plus célèbres qui, pour limiter à 13° leur grand vin, se réjouissent d’assembler plus de 90 % de cabernet-sauvignon, voire plus de 95 %, et des crus jusqu’au-boutistes qui dépassent allègrement les 14° en pensant que ce qu’ils considèrent comme le degré de maturité le plus accompli donnera le vin le plus réussi. Avec l’évolution la plus actuelle du climat, entrevue en 2018 ou 2020, la prudence reprend le dessus. Que faire alors avec les merlots les plus riches ? On les retrouve dans les seconds vins, ce qui parfois leur donne une ampleur et une vigueur inconnues auparavant. Cela conduit à des rééquilibrages à la vigne où l’on replante plus de cabernets pour diminuer le pourcentage des merlots. Le vieillissement des vignes et les nombreux stress hydriques des dernières années ont affaibli la vigueur des pieds qui produisent de moins en moins. En 1982 et 1983, on a produit des vins de qualité à 70 ou 80 hectolitres par hectare. C’était un peu trop. Aujourd’hui, 40 hectolitres ou moins à l’hectare, avec toujours de la haute densité ou des nouvelles parcelles qui, de 6 500 pieds, reviennent aux 9 000 ou 10 000 de la tradition, ce n’est pas beaucoup mieux. Le rapport peaux-jus dans les cuves rend plus délicate l’extraction des tannins. Un raisin manquant naturellement d’équilibre ne donnera jamais un vin de parfait équilibre.

Au viticulteur de retrouver le bon compromis. La science et le matériel technique actuels le lui permettent. Le parcellaire des propriétés est surveillé avec une incroyable précision. Parfois rang de vigne par rang de vigne, avec photographie du feuillage, observation des signes extérieurs de stress, presque pied par pied. On palisse mieux les feuillages. On équilibre la production des pieds par un enherbement partiel et raisonné. On estime mieux les apports parfois nécessaires d’engrais. On progressera encore – je l’espère – dans la gestion de l’eau en retrouvant les secrets des vieux mondes qui savaient mieux conserver celles d’hiver, celles des orages de printemps ou d’été. Il faut, pour les dégustateurs, ne pas accorder trop d’importance à la dégustation précoce et immédiate, mondialisée en raison de la commercialisation des vins en primeur, même si elle détermine les prix de vente et la réputation des crus. Seul un vieillissement suffisant, de cinq ou même dix ans, permet de savoir si le terroir s’exprime en liberté et avec transparence, si le millésime mérite ou non sa réputation commerciale. On aura alors des surprises. Nos dégustations les plus récentes chez Bettane+Desseauve nous rendent bien plus confiants qu’il y a dix ou quinze ans. Les gros défauts évoqués plus haut deviennent rares. Nous nous réjouissons du nombre de plus en plus important de vins de qualité, de leur capacité de vieillissement et de leur fidélité à l’origine, en se fondant sur la mémoire des cinquante années précédentes et des constantes d’expression entre années chaudes et années moins chaudes. Plus que jamais, le Médoc est la grande région viticole française. Nous ne doutons pas qu’elle servira d’exemple au reste de la viticulture mondiale.