Retrouvez cet article dans En Magnum #39. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

20 % de caves coopératives sont au bord de la faillite (37 % en Occitanie, 40 % dans le Bordelais et 50 % dans le Rhône selon les estimations des vignerons coopérateurs). Les procédures judiciaires, redressements et sauvegardes ne cessent de faire les titres des quotidiens régionaux. Pourtant, quatre caves coopératives sur cinq s’en sortent (encore). Certaines ont même le vent en poupe. C’est le cas de celle de Cairanne, qui était dans le rouge foncé il y a tout juste dix ans. Le 20 février 2014, une suite d’errances dans la gestion la mène au redressement judiciaire. De 4 millions, elle tombe à 800 000 cols vendus. Ses 52 coopérateurs sont déterminés à sauver la barque avec leur président. Le trou est énorme : 7,8 millions d’euros. À l’époque, les langues se délient sur le net pour tenter d’expliquer ce marasme. Parmi elles, des adhérents mécontents. Les mots sont durs : « Cave mal gérée depuis la période des années 2000. Paiement des coopérateurs tronqué. Pertes de volumes. Surprotection des employés par les directions successives. Non-paiement de récoltes. Fuite des coopérateurs. Prochaine étape : liquidation ? Ça risque de faire mal, et pas qu’à ceux qui restent » (Vitisphère, 26 février 2014). On règle ses comptes. « La coopérative a entamé un long naufrage qui ne surprend que les naïfs et les pleutres qui ont laissé faire ! », voit-on écrit ailleurs.

Construire par le travail

Combien de caves sont-elles confrontées à ce genre de bévues ? Cairanne, au bord du gouffre, va pourtant s’en sortir. En décembre 2015, un plan de remboursement sur quatorze ans est proposé. Dès 2016, son volume de production double par rapport à 2015 et la confiance revient. Assainissement de la structure, reconnaissance de l’appellation cairanne, nouveaux adhérents et une direction toute fraîche et efficace sous la baguette de Denis Crespo. L’homme providentiel vient de Bordeaux, mais il a fait ses débuts à Rouge Garance, la propriété de Jean-Louis Trintignant dans le Languedoc. Un jour, deux vignerons d’une cave coopérative sont passés le voir. « Votre monde ne m’intéresse pas », leur a-t-il dit d’abord. « Je le voyais comme une industrie sans intérêt. Ils sont revenus. J’ai compris qu’il y avait un côté humain. De solitaire à meneur d’hommes, ça vous transforme. De 1 200 hectolitres (soit 180 000 bouteilles), j’ai bondi à 22 000 hectolitres. La première semaine, j’avais l’impression d’être un Playmobil au milieu de mes 144 cuves, un truc de malade. » Tandis qu’il réveille le terroir et relève la cave de Fournès, ce « vilain petit canard qui ne fait que du vrac », il fait de l’urticaire. Le médecin lui dit que « c’est le stress ». Quinze ans plus tard, il est appelé au chevet de Cairanne. Cette fois, il est rôdé. « Il faut reconstruire par le travail. Pas le droit au découvert, pas de ligne de crédit. » Si la cave se maintient, c’est qu’elle vend des produits de qualité à des prix cohérents pour l’amateur, rémunérateurs pour les adhérents. En 2019, la coopérative fusionne avec ses deux voisines. Là encore, ça jase : « Deux malades ne font pas un bien-portant ». Et pourtant, la nouvelle entité poursuit son chemin. Elle passe de 13 000 à 45 000 hectolitres, de 52 à 122 vignerons, de 330 à 1 088 hectares, prouvant que « même avec une entreprise en difficulté, on peut faire de la croissance avec des produits valorisants et valorisés ». Vins sans soufre, vrac de qualité, export boosté à 20 %. La clé de la réussite tient dans une direction ferme et déterminée et un conseil d’administration impliqué. « Nous étions les premiers à tomber dedans et nous sommes les premiers à nous en sortir », conclut Denis Crespo. « On finit notre purge. On est des précurseurs. » Étape suivante, étaler la dette, en accord avec les banques.

« Démocratie absolue »

La cave de Tutiac, à Bordeaux, relève aussi un sacré défi. Être la plus grande coopérative d’une région qui va mal et qui arrache à tour de bras, est-ce une force ou une faiblesse ? Quand d’autres entités ferment ou revoient leur modèle, par exemple en se délestant de bâtiments, ce groupement situé à Marcillac, en Haute-Gironde, maintient sa route avec ses 500 vignerons couvrant 5 600 hectares de vignes et ses 160 salariés, le tout faisant vivre 1 300 familles. Créée en 1974, la cave des vignerons de Tutiac est issue de plusieurs fusions et n’a eu que deux présidents en tout. Quand l’actuel, Stéphane Héraud, est arrivé il y a vingt ans, il a changé le système de vote. Avant on levait la main, maintenant c’est à bulletin secret. Et quelle que soit la taille de son exploitation, l’adhérent n’a qu’une seule voix. « La démocratie absolue », estime-t-il. À cela s’ajoutent des décisions à long terme, bien réfléchies, des produits plus en phase avec le goût du jour (vins rouges légers type clairet), des clients gardés au chaud et au jus, un développement à l’export sur de nouveaux marchés, des décisions stratégiques essentielles. « Nous fonctionnons avec des contrats pour chaque vigneron. Pour chaque parcelle et chaque type de vin. Cela permet d’être plus ciblé et plus précis. » Résultat ? « Nos trois produits clés progressent quand le rayon Bordeaux baisse. » En 2019, les vignerons de Tutiac ont même rallié des vignerons de Sauternes à leur démarche et vendent 2 000 hectolitres de liquoreux. « La tendance est peut-être compliquée, mais grâce à l’organisation de Tutiac, les portes des revendeurs s’ouvrent et facilitent les ventes là où il y a un besoin. » La coopérative sauve des marchés et des vignerons. Elle joue un rôle de facilitateur. Depuis son arrivée, Stéphane Héraud n’a pas vu un seul adhérent quitter la cave. Un signe. Aujourd’hui, ils sont nombreux à frapper à la porte pour rejoindre le groupement.

Si les caves sont un point de ralliement en période de crise (comme elles le furent toutes à l’origine), elles se montrent efficaces également dans les appellations qui marchent. Leur positionnement offre alors un rapport qualité-prix bienvenu au consommateur, comme La Chablisienne à Chablis ou la cave de Tain-l’Hermitage dans le Rhône nord. Elles sont une mise en commun des outils de vinification et des forces de vente. Chez Clairmont, à Beaumont-Monteux, ils ne sont que quatorze adhérents pour 135 hectares (AOC crozes-hermitage et IGP collines-rhodaniennes). Cette « petite » cave coopérative est née à l’initiative de trois familles, en 1972. Tout est basé sur l’échange et le communautaire. De quoi faire rêver n’importe quel vigneron qui se sent contraint de tout posséder au prix d’investissements pharaoniques, terres, cave, matériel, jusqu’à la chaîne d’embouteillage dernier cri. Ici, on partage tout. Une Cuma (coopérative d’utilisation des matériels agricoles) permet l’accès aux tracteurs et aux machines trop onéreuses. Cela forme comme un grand domaine commun. « On n’apporte pas nos raisins à la coop’, mais « chez nous », ça fait toute la différence. C’est une famille de familles », atteste Frédéric Borja, le président. Pendant les vendanges, pour soulager les salariés le week-end, ce dernier assure lui-même les vinifications avec une ronde de vignerons. Quand il y a un coup dur, grêle ou autre, tout le monde est présent autour d’un verre, se remonte le moral. Jamais seuls. Au sein du conseil d’administration, chaque vigneron est un associé, qu’il ait deux ou quarante hectares. « On est tous concernés par les décisions, on peut mieux s’exprimer, avec des limites : on est vite mis à notre place si ce n’est pas rationnel. » L’appellation est favorable, c’est plus facile pour le commerce. Revers de la médaille, on n’est pas à l’abri d’une fuite d’adhérent, d’un départ de terres pour d’autres destinations, le négoce par exemple, lors des successions. « Il faut pouvoir garder les associés, en accueillir de nouveaux en restant actifs avec des prix de rémunération attractifs. » Des leviers, il y en a. Comme aider financièrement les potentiels candidats en supportant les premières années de plantation, des cours de taille ou d’entretien des vignes pour devenir de parfaits vignerons. La coopérative se transforme, aide à l’installation, accompagne et forme.

Projet de vie

C’est comme cela qu’Aurélien Fournié a pu mettre le pied à l’étrier. Lui qui rêvait d’une vie équilibrée, loin des bureaux et des audits qui avaient occupé sa vie active après ses études. « Je bossais dans un environnement anglo-saxon qui ne collait pas à mes valeurs de terroir franchouillard », sourit-il. Fonder sa famille à la campagne, entre poules et potager, avoir sa vigne et faire du vin, voilà ce qu’il voulait. Mais le ticket est cher là où il veut s’installer, « chez lui », en Provence, à l’est de Brignoles. La concurrence est forte. La terre, inaccessible pour un jeune qui vient de quitter son poste de salarié. Les marques fortes sont très présentes et les propriétés valorisées. Le rosé de Provence tire son monde. Impossible de s’installer. Aurélien, encore dans sa vingtaine, s’adresse alors à Philippe Brel, le directeur de la cave d’Estandon, une union de coopératives qui commercialise entre 150 et 160 000 hectolitres, soit l’équivalent d’une vingtaine de millions de bouteilles en vins de Provence, essentiellement rosés. Aurélien Fournié s’installe sur neuf hectares, soutenu par la structure d’aide le temps que son modèle économique se cale. Il livre ses raisins à la guilde des vignerons du Torronet, petite cave elle-même partenaire d’Estandon. « Dans dix ans, je serai propriétaire de mes vignes. L’histoire sera encore plus belle. Tout cela, c’est grâce à la coopérative et à Estandon, où je trouve du soutien humain, technique et matériel, et de l’entraide. » Un vrai projet pour « ne pas perdre sa vie à la gagner », comme le dit joliment Philippe Brel. Après quinze ans de croissance, de développement et de valorisation en Provence, Estandon bénéficie d’un environnement porteur, explique ce dirigeant solidement formé (ingénieur agro, œnologie et MBA de gestion) : « 60 % des volumes sont vendus sous cette marque. Elle nous donne notre solidité quand les autres offrent au plus offrant. Les viticulteurs sont mieux armés et professionnels, ils ont investi et se sont approprié la valeur dans la durée. On a souvent craint de se faire dépouiller de nos adhérents, d’ailleurs, mais la coop’ est plus sécurisante. » Pour être encore plus efficace, la cave est passée en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) en 2023 et comprend caves coopératives et particulières dans son giron. « Le statut nous permet de prendre la décision tous ensemble, tout ceux qui vivent du litre vendu. Éviter les stocks, surtout en rosé. La clé, c’est d’être au plus près du marché. »

Le cas champenois

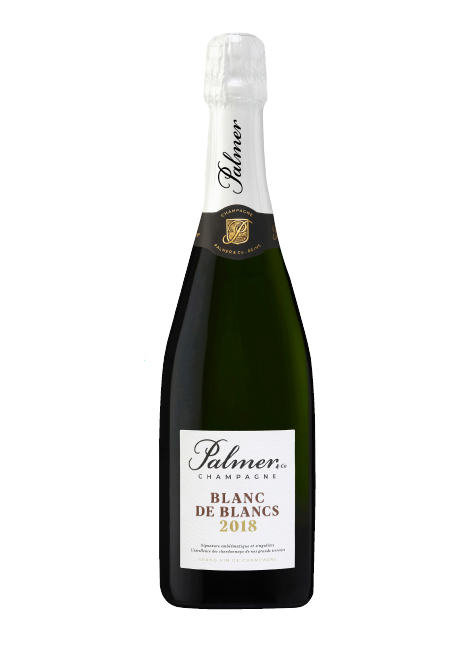

Être au plus près du marché, c’est le propre des Champenois, dont le fonctionnement est unique. La coopérative se fond même en marque, ainsi que l’exige ce vignoble dont la production est commercialisée à 72 % par les maisons de Champagne. Même les groupements de vignerons doivent s’y mettre afin de faire face à la concurrence. Créée en 1972 suite à une vendange excédentaire, la marque Nicolas Feuillatte est devenue au cours du temps la troisième la plus vendue en volume derrière Moët & Chandon et Veuve Clicquot. C’est aussi la marque de champagne préférée des Français. Il fallait passer à l’étape suivante. Après s’être unie à la Coopérative régionale des vins de Champagne (CRVC) en 2021 pour devenir TEVC (Terroirs et vignerons de Champagne), Nicolas Feuillatte se donne les moyens de son ambition. Avec ses 6 000 adhérents couvrant 2 750 hectares (le viticulteur en Champagne ne possède que de toutes petites surfaces), le groupe coopératif est un modèle de fonctionnement avec Vignoble et Qualités, ses « académies » qui réunissent tous les acteurs annuellement, des adhérents aux chefs de cave pour faire face aux défis majeurs de leur vignoble, flavescence dorée en tête. Quant à la stratégie commerciale, Christophe Juarez, le directeur général du comité de direction, explique : « Après avoir franchi le cap des 10 millions de bouteilles commercialisées, nous sommes passés au cran suivant, s’adjoindre d’autres marques pour être plus forts sur le marché. » Castelnau, au parti pris vigneron, la haute couture avec Abelé, et tout fraîchement Henriot, figure emblématique.

à la cave Robert & Marcel qui a immédiatement consenti à d’importants investissements pour y produire un grand vin de lieu.

Un potentiel inouï

N’est-ce pas là le propre de la coop’ ? Partager les outils, les forces de vente, prendre des risques, assumer les échecs, être le relais du vigneron, lui donner la possibilité de lever le pied au lieu d’être le nez dans le guidon, week-end compris ? Ainsi, Joël Boueilh, le président des vignerons coopérateurs de France, ne saurait en rien être producteur indépendant. Avec ses 20 hectares de vignes à Saint-Mont, il n’imagine pas la cuve remplie de son seul labeur. Faire une cuvée tous ensemble, c’est tellement plus enrichissant. « On partage la réussite ! » Il faut dire que sa région s’y prête, habituée à la polyculture (kiwis, céréales) et marquée du sceau de la communauté. Dans le Gers, la coopération va d’ailleurs bien au-delà de la solidarité entre adhérents. Elle valorise et sauve des territoires. Olivier Bourdet-Pees rappelle l’état lamentable du vignoble avant la création de la cave de Plaimont, dont il est le directeur : « On faisait la pire qualité de France ». En 1979, le colombard est vendu localement, 150 000 bouteilles. Cinq ans plus tard, c’est un zéro de plus avec seulement 2 % qui part à l’export. Puis, en 1994, dix millions de cols qui inondent pour moitié l’étranger. On ajoute encore trente années de croissance. Avec 4 500 hectares de vignes appartenant à 450 viticulteurs et 29 millions de bouteilles vendues au dernier exercice, Plaimont maintient en vie des producteurs très peu structurés, qui ne pourraient exister sans la coop’. « À plusieurs, on est tellement plus forts pour affronter les tempêtes. » Mais l’union ne limite pas à la production de vin. « Dès lors que nous vivons à 100 % des IGP et AOP, nous nous devons de préserver et mettre en valeur le territoire et son patrimoine. » Dès 1988, les vignerons prennent la décision de faire appel au portage foncier. Ainsi, le château de Sabazan, situé dans le Bas-Armagnac, a pu être rénové et son vignoble restructuré. Les chais réhabilités produisent un tannat léger et valorisé. « Sans nous, ces propriétés auraient été soit abandonnées, soit vendues à des Anglais qui en auraient fermé les portes. » Douze châteaux sont concernés et même le monastère de Saint-Mont, où un hôtel-restaurant bat son plein grâce aux trois millions d’euros d’investissement. « Le plus bel endroit du Gers. Seuls les milliardaires ou les coopératives peuvent faire aboutir une telle démarche. Celles-ci se doivent de jouer ce rôle. » À condition de ne pas perdre récolte après récolte, les producteurs de Plaimont sont la plus belle réponse à la concurrence mondiale, comme toutes les coopératives dynamiques et intelligentes : offrir des vins de lieux uniques, typiques des terroirs français. Imaginez le potentiel inouï qui dort dans nos campagnes !