De mises en scène contemporaines et illisibles aux déviances inacceptables de certains vins, notre dégustateur tire des conclusions consternées.

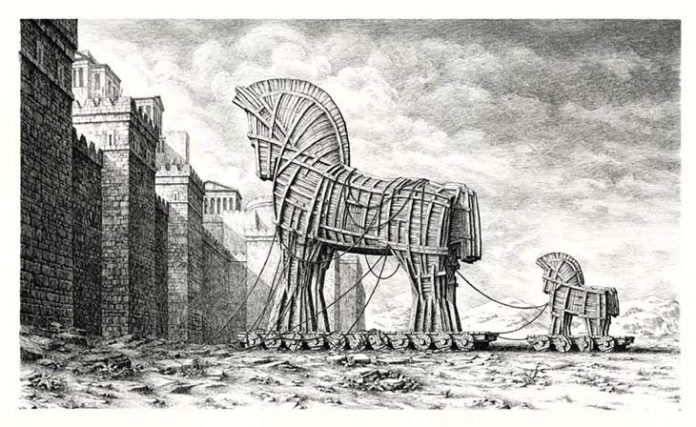

Quand nous vieillissons, notre perception du temps ralentit sans que nous nous en apercevions. Ou, en tout cas, avance plus lentement que celle des générations plus jeunes. Ce qui est pour nous un passé immédiat en matière d’émotions liées à l’art, aux saveurs, aux odeurs, attachées à notre propre éducation, peut sembler aux plus jeunes préhistorique et, par là même, incompréhensible. Jusqu’à ce point, rien que de sain, de normal et annonciateur de renouveau. Quand la transmission du savoir défaille parce que l’accélération fulgurante des technologies laisse sur place les modes traditionnels de l’enseignement, le pire est à craindre. Récemment à l’opéra Bastille, une mise en scène « moderne » et dérangeante des Troyens de Berlioz m’a littéralement traumatisé. J’ai éprouvé, jeune, des émotions considérables à fréquenter Virgile dans le texte et j’ai eu la chance d’apprendre à lire la musique, à respecter la discipline du solfège. Notre enseignement humaniste de l’histoire nous apprenait à mettre toute création artistique dans une juste perspective historique et à chérir l’imaginaire et le style des grands créateurs. Voir une bande d’idiots hystériques agiter des drapeaux ou des ballons pour représenter le peuple troyen, son aristocratie déguisée en habits de dictateur sud-américain ou de pimbêches proustiennes, Troie, puis Carthage trahies non pas par la ruse des Grecs ou la volonté des dieux, mais par la veulerie du héros de l’Enéide, futur fondateur de Rome, imaginer Cassandre violée par son père et surprendre Didon en directrice déjantée d’hôpital psychiatrique, tout cela ne laisse pas indifférent. Sans parler des maladresses de solfège et de diction ou de coupures inadmissibles dans la partition. Quand vos voisins applaudissent frénétiquement et que quelques clercs crient au génie dans la presse, vous commencez à vous demander si vous n’avez pas migré dans un monde parallèle.

De l’opéra au vin, le passage est facile avec la mode pour nous incompréhensible des vins déviants. Rouges aux arômes décomposés, à la limite de la puanteur, troubles, gazeux, blancs amollis, plus proche de la pomme blette que de la fleur de vigne, plus orangés que votre jus d’orange préféré. Des milliers de jeunes dégustateurs de Tokyo à San Francisco, d’Adélaïde à Paris, de Londres à Milan ne jurent plus que par eux. Attention, je ne me permettrais pas de mettre dans le même sac les vins autoproclamés « nature » qui peuvent être fruités, aimables à boire jeunes et donc capables de redonner l’envie de boire du vin. Je parle bien de vins avariés, nés de la paresse et de l’incompétence de leur élaborateur ou bien, c’est plus tragique, de son désir de casser les codes en exprimant sa haine de toute tradition, de toute discipline jugée castratrice au lieu de formatrice. Oublier ses racines, jubiler à l’idée de jeter à la poubelle les luttes et les efforts de ceux qui vous ont précédé, au nom d’une vision paradoxalement perverse d’une modernité qu’on déteste et dénonce, est un signe inquiétant de retour à la barbarie en matière de goût. Comme de s’habituer à des défauts qu’on s’est amusé un premier temps à aimer par plaisir de désobéir. Ne plus vouloir raconter en la renouvelant la longue histoire des terroirs, voilà qui ressemble fort à la folie de metteurs en scène se croyant inspirés, confortés par la curieuse addition de clercs qui trahissent et de moutons analphabètes qui suivent ces bergers inconséquents.

Cet éditorial est extrait d’En Magnum #15