Retrouvez cet article dans En Magnum #38. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

Ici, pas une goutte d’eau. Là-bas, des récoltes ravagées par les maladies de la vigne. Les effets du dérèglement climatique se ressentent dans les chais. Mais aussi dans la comptabilité des entreprises viticoles. « Cette année, je ne fais pas de vin. » Sur ses neuf hectares, Anne-Victoire Jocteur Monrozier, vigneronne à Fleurie dans le Beaujolais, ne verra pas le résultat de ses efforts : « Je suis en bio, ce sont des vieilles vignes, le mildiou et le black rot ont tout raflé ». En ce début octobre, plus les semaines passent, plus le ciel s’assombrit sur les vignobles de France. Millerandage, coulure, gel, grêle, sécheresse, pluies discontinues, froid sans soleil en Bourgogne. Certains dans l’Yonne, à Chablis ou dans l’Auxerrois, ont pris la décision de ne pas vendanger. Résultat, la récolte française 2024 dégringole : 37,46 millions d’hectolitres au 8 octobre, soit 15 % de moins par rapport à la moyenne de 2019-2023 selon les prévisions du service de la statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture. La consommation chute, elle aussi. Une tendance qui se poursuit, inexorablement. À la crise qui touche l’ensemble du mondovino, s’ajoute une crise structurelle. « En 50 ans je n’ai jamais vu ça », admet Bernard Magrez, propriétaire de nombreux châteaux viticoles dont quatre grands crus classés, du haut de ses 88 ans. Aucune région n’est épargnée, aucun acteur, pas même les crus classés de Bordeaux, qui ont dû revoir drastiquement leur prix de vente en primeur en 2024, ou la Champagne qui, malgré son organisation exemplaire, accuse un recul sur tous les marchés, effet de l’inflation et de la hausse des taux. « Même les riches souffrent aujourd’hui », concède à son tour Jean-Luc Thunevin, négociant et propriétaire du château Valaudraud, à Saint-Émilion. « Il y a bien sûr la disparition du marché chinois, mais le vrai problème, c’est que notre économie mondiale est en déflation, tous les secteurs d’activité sont en baisse, sauf l’IA. »

Dix tonnes à l’hectare

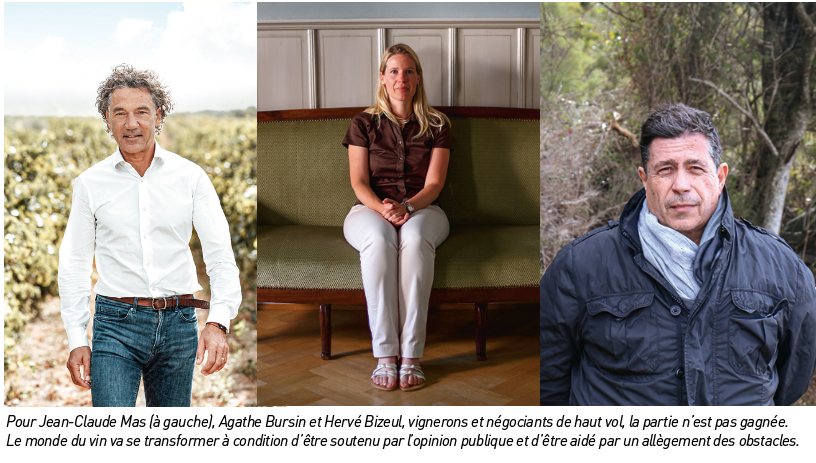

Aux premières loges de ce marasme, la rentabilité. Sans eau, pas de vin. Mais sans rentabilité, pas d’avenir pour le producteur. Comment la calculer, comment générer une marge suffisante pour que l’entreprise survive dans le temps ? « Les bonnes années, je vais gagner 500 000 euros. D’autres années, s’il gèle par exemple, je les perds », explique Jean-Martin Dutour, co-fondateur de Baudry-Dutour dans la Loire. « En 1990, j’avais fait soixante hectolitres, mais seulement cinq en 1991 à cause du gel, et qui n’étaient pas bons par-dessus le marché. Comment vendre dix fois plus cher une année moins bonne qualitativement ? Je suis obligé de faire une moyenne et de considérer ce flux sur un temps long. D’ailleurs, ça ne se calcule pas, ça se vit. » Seulement, plus les années passent, plus l’imprévisibilité s’impose, amplifiée par le dérèglement climatique. Cela rend le calcul des marges laborieux. « Impossible d’être rentable sans rendements équilibrés », estime Jean-Claude Mas des Domaines Paul Mas, 900 hectares dans le Languedoc et 1 500 hectares d’achats de raisin sous contrat. « Ici, dans la région, une moyenne de dix tonnes à l’hectare, plus en blanc, moins en rouge, est nécessaire. Cela passe par l’implantation des bonnes vignes sur les bonnes terres. » Et par nombre d’actions évoquées dans les trois premiers volets de notre enquête pour faire face aux bouleversements météorologiques : travail des sols, fertilisations naturelles, replantations de cépages résistants, ombrières, jusqu’à l’apport d’eau dans les zones d’extrême sécheresse. Mais tout cela a un coût et exige un temps fou. Et même avec un vignoble « vertueux », le vigneron n’est pas à l’abri d’une grêle ou d’un gel. « Les dégâts de la nature, ce n’est pas un fait nouveau. Quand je me suis lancé, je n’ai pas eu de gel ni d’inondation pendant dix-sept ans. Mon père me disait : “Tu sais que tu as de la chance !”. Depuis, on s’est rattrapé », sourit jaune le président des négociants languedociens. « Il faut avoir des fondamentaux solides. Je ne prétends pas être meilleur que les autres, mais je suis probablement prudent. » Prudent ? Comme un paysan. Une récolte à la banque, une en cave et une sur souche. Arriver à équilibrer, une de perdue, il en reste deux. « On est loin du fast business, du monde de la finance. On est dans le temps long. »

Quand ça craque

« Le climat, c’est peanuts ! », souffle un vigneron du Languedoc au bord de la crise de nerfs. « C’est chaud, très chaud, il faut ajouter les coûts de production et les charges qui grimpent, la pression des fournisseurs, le manque d’hommes compétents pour faire tourner l’activité. » Ce n’est pas un problème de qualité. Ni de vente : 50 000 bouteilles proposées à 9,25 euros hors taxe en moyenne, pour un coût de production estimé à 6,55 euros hors taxe, sans aucune marge d’investissement ni de développement. Mais même avec cette super performance, dans l’une des rares appellations qui a le vent en poupe dans la région, c’est la galère. « La lourdeur administrative… Mon employé passe 70 % du temps à faire de paperasserie qui n’a rien à voir avec le métier. La fiscalité est très lourde et la multiplication des tâches nous empêche de travailler sur l’essentiel. » Quand le vin se vend, c’est à quel prix ? Au prix humain ? Qui est prêt aujourd’hui à bosser jour et nuit, à passer son temps dans son activité professionnelle ? Nécessaire pour décoller, la passion trouve ses limites dans l’épuisement physique comme intellectuel du vigneron. « Je ne sais pas par quoi je suis le plus menacé », lâche à son tour Hervé Bizeul, pourtant connu pour son inusable résistance aux vents contraires. « Par la fin du repas traditionnel français ou par le réchauffement ? Je transporte de l’eau pour sauver mes vignes les plus rentables, ça me coûte dix mille euros. Les coûts de production augmentent de façon vicieuse, les normes anti-pollution ont pris trente mille euros, le gasoil augmente, les normes environnementales sont ridicules. On suffoque sous les contrôles, FranceAgrimer, Urssaf, DGGCRF, ODG, douanes. Pas un jour sans une nouvelle demande ou un nouvel empêchement. La viticulture est en train de mourir de ça ! Je ne sais pas si je vais m’en sortir. J’essaie d’élaborer des scénarios, j’ai des plans A, B, C, D. » Dans cette humeur particulièrement noire, il prévient : « Plus personne ne choisit ce métier. Les sols sont épuisés. Le savoir-faire agronomique a disparu. On n’aura plus les hommes, ni le savoir-faire, ni la technique, ni la pratique. » Et à tout cela, la société semble indifférente, regrette-t-il. Et nous aussi, avec lui.

« On ne compte pas nos heures »

Comment s’en sortent nos vignerons indépendants, ceux qui nous offrent, sans relâche, des vins de qualité ? Comment tiennent-ils la barre à la vigne, à la cave et au bureau dans ce contexte houleux ? Une viticulture de qualité peut-elle être encore rentable et durable sans être asservissante ? Eléonore, 31 ans, fille unique, est cogérante avec ses parents du château Teynac, à cheval entre les appellations haut-médoc (8 hectares) et saint-julien (4,5 hectares), depuis 2020. Elle reconnaît que tout est plus désormais plus compliqué : « Les négociants n’ont rien vendu de ce qu’ils ont acheté. » Alors elle se bouge, pas le choix. « Il faut se réinventer. » Avec d’autres vignerons et un négociant, elle crée une association pour s’unir pour mieux vendre, s’envole pour Hong-Kong avec le conseil des vins de Bordeaux et ouvre ses portes au grand public au printemps. Pas facile non plus pour Philippe Carrille, propriétaire du château Poupille en côtes-de-castillon, une appellation qui prône le bio. « Les peintures du chai, je les ferai une autre fois. On se met en mode survie, on attend que l’orage passe. Il faut être crédible face à son banquier. Tant qu’on fait du chiffre, au niveau fiscal, ça tient. » Au domaine Borie-la-Vitarèle, 21 hectares en appellation Saint-Chinian, Camille Izarn, qui a repris les vinifications il y a sept ans suite à la disparition de son père, y croit aussi. Malgré des efforts à la vente, le vin est moins sorti de la cave. Hors de question de déstocker pour autant. Même si la trésorerie faiblit, Camille a préféré mettre en bouteille fin août et stocker ses vins pour les vendre plus tard. Elle a aussi replanté de nouveaux cépages (bourboulenc, clairette, vermentino en blanc, riberenc, picoul noir, morrastel en rouge), le réchauffement n’attend pas. « On est impacté par tout à la fois. Pas facile de produire les vins qu’on aime sans visibilité. » Agathe Bursin, vigneronne à Westhalten, en Alsace, compte sur la compréhension de ses clients face à l’augmentation de ses tarifs, car tous ses coûts sont incompressibles. Pour sa vingt-cinquième vendange, elle résiste, offrant des vins toujours plus grands, grâce à deux fondamentaux : des parents très présents, au démarrage comme aujourd’hui, et la variété de ses marchés, en France comme à l’export. Autre paramètre essentiel, ne pas compter ses heures ! Marcel Richaud, 71 ans et cinquante vendanges derrière lui, est aussi de ceux-là, et la qualité de ses vins n’a jamais baissé. « Quand on fait ce métier, on le fait par passion et on est exigent avec les décisions prises. Comme les sportifs, on vise le meilleur et on fait tout pour que les vins soient irréprochables. » À ses côtés, ses enfants Claire et Thomas partagent leurs responsabilités sur ces 65 hectares en production (dont 50 en cairanne). « Ils ne comptent ni leur peine, ni leur temps. Nos employés ont conscience de réussir avec nous, ils touchent des revenus sur le bénéfice, on est basé sur le partage et sur la prise de conscience, on fonctionne comme ça. » Les vendanges se passent à cette image et chez les Richaud, on ne manque jamais de vendangeurs. Ils sont logés dans une maison confortable et nourris, avec des produits bio qui plus est. Côté clients, le caveau reçoit à l’année et génère 50 % du chiffre d’affaires.