Retrouvez cet article dans En Magnum #39. Vous pouvez l’acheter en kiosque, sur notre site ici, ou sur cafeyn.co.

Peter Gago, vous êtes venu au vin un peu par hasard. Racontez-nous.

Je suis né à Jarrow, près de Newcastle, où mes deux familles sont établies depuis longtemps. Du côté de ma mère, les Lawson ont des racines profondes en Angleterre, tandis que du côté de mon père, la famille venait d’Espagne. J’ai enseigné la chimie et les mathématiques pendant huit ans et demi à l’université de Melbourne en Australie. J’ai eu la chance d’avoir des amis qui connaissaient le vin et qui m’ont initié. Je suis rapidement devenu un amateur, puis un collectionneur et finalement un viticulteur. C’est un chemin qui s’est tracé naturellement, au fil du temps.

Comment s’est passée votre première rencontre avec les grands vins ?

Il n’y a pas eu de révélation soudaine. Les premiers vins que j’ai goûtés n’étaient pas particulièrement bons. Je me souviens avoir dégusté de vieux vins oxydés, sans grand intérêt. Avec le temps, j’ai commencé à découvrir des vins plus sérieux, puis des grands crus. Petit à petit, j’ai réalisé que cette passion prenait une place centrale dans ma vie, mais que le défi serait d’en faire un métier. Souvent, nos loisirs restent à l’écart de notre travail quotidien. Pour moi, le vin est rapidement devenu une priorité. Comme on dit, quand on aime ce que l’on fait, on ne travaille jamais vraiment.

Cela fait trente-cinq ans que vous êtes chez Penfolds. Mais dès le début, vous avez envisagé d’être vigneron.

Ma femme et moi avons acquis des terres rapidement, sans pour autant vouloir créer une dynastie. Nous avons acheté un vignoble à Marananga, dans la Barossa Valley. L’idée était de cultiver de la vigne et de produire du raisin. Quand j’ai rejoint Penfolds, mes amis se sont demandé ce que je faisais. Pour beaucoup, il s’agissait d’une immense structure.

Elle était déjà grande à l’époque ?

Et elle l’est devenue encore plus aujourd’hui. On a souvent tendance à penser que plus une structure viticole est grande, moins la qualité est au rendez-vous. Ce n’est pas une fatalité. Beaucoup de mes amis du secteur ont commencé dans de petites caves artisanales ou des vignobles familiaux. Pourtant, presque tous ont fini par rejoindre de plus grandes structures. Après tout ce temps chez Penfolds, j’ai le sentiment d’avoir évolué au sein d’une entreprise en perpétuel changement.

Lorsque vous l’avez rejointe, quelle était votre opinion sur le style des vins de la maison ?

Penfolds a toujours été une société innovante et audacieuse. Récemment, j’expliquais au Premier ministre chinois que la maison exportait du vin en Chine dès 1893. Nous avons des factures datant de la fin du XIXe siècle qui en attestent. J’ai également échangé avec Olivier Krug, qui m’a raconté que Krug vendait du champagne dans l’État de Victoria, en Australie, dès les années 1860 et 1870, à l’époque de la ruée vers l’or. Krug a été fondé en 1843 et Penfolds en 1844, un an plus tard. Mon avis sur les vins n’a pas tellement changé depuis mes débuts. La taille de Penfolds nous permet d’avoir accès au meilleur équipement et d’optimiser nos vignobles. J’ai commencé en vinifiant des effervescents, ce qui est amusant quand on sait qu’aujourd’hui nous collaborons avec la maison Thiénot en Champagne. Ce n’est pas un savoir-faire nouveau pour nous. Dès 1912 et jusqu’en 1978, Penfolds produisait un sparkling issu de sa winery de Minchinbury. Les vins effervescents ont toujours fait partie de notre identité, tout comme les vins tranquilles.

Penfolds a également longtemps produit des vins fortifiés.

Et nous continuons à le faire. Nous avons récemment élaboré un tawny de 50 ans d’âge, intégrant des vins datant des années 1800. C’est une réplique fidèle de ce que nous produisions à l’époque. Ce que j’aime chez Penfolds, c’est notre parcours, jalonné d’expériences et parfois d’erreurs. Nous en faisons probablement plus que la plupart des entreprises, mais nous avons toujours su rebondir rapidement.

L’offre de vins proposée est d’ailleurs très large. Comment est-elle structurée ?

Le portefeuille est vaste, même si de nombreuses références ont été abandonnées. Au fil des ans, notre gamme s’est redéfinie. Nous avions par exemple un sémillon de la vallée de Barossa qui n’a pas marché et qui n’existe plus. Le shiraz St. Henri remonte à 1888, le Bin 28 remonte sans interruption à 1959. Notre portefeuille évolue, mais il ne doit pas être trop florissant. De temps en temps, un recalibrage s’impose.

Vous parlez souvent des valeurs de Penfolds. Quelles sont-elles ?

Quand je suis arrivé en 1989, Max Schubert était encore en vie. Il nous a quittés en 1994. John Duval était alors responsable des vins et j’étais également proche de son prédécesseur, Don Dieter. Dès mon arrivée, j’ai été frappé par l’éthique de l’entreprise et la richesse de sa culture vinicole. Ce sont des valeurs qui perdurent. Lorsque l’on parle de Penfolds, il ne s’agit pas seulement d’une marque, mais aussi d’un héritage culturel. Ce n’est pas uniquement une question de production de vins rouges, de blancs, de mousseux, de vins fortifiés ou même de producteurs partenaires. C’est un esprit qui transcende ces dimensions.

Cet esprit justement, de quoi s’agit-il concrètement ?

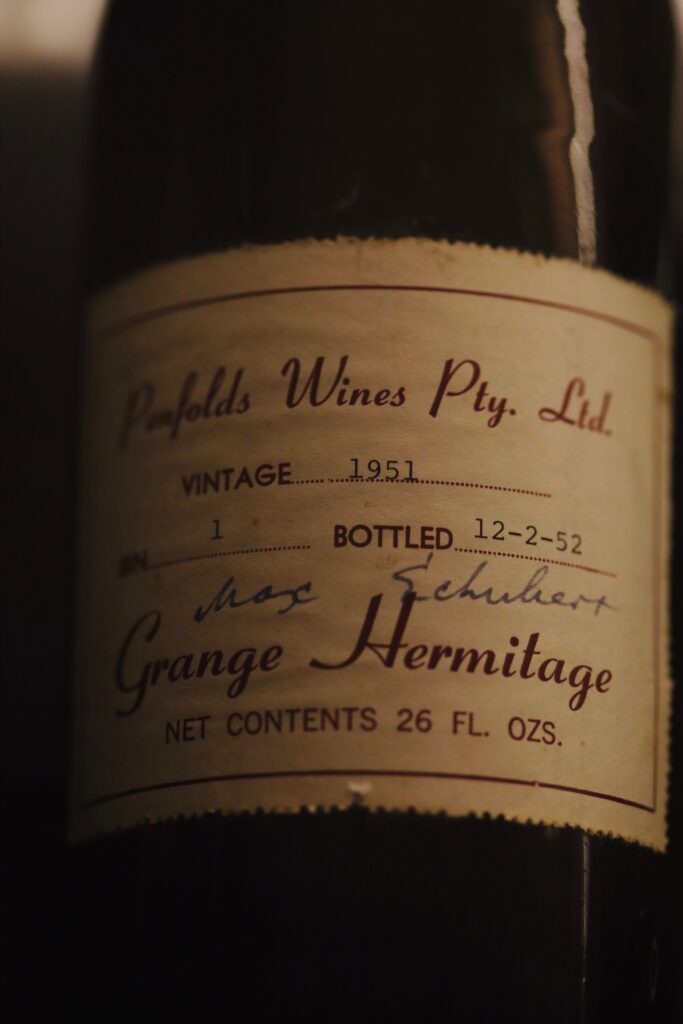

Dès ses débuts, en 1951, Max Schubert a pu créer Grange grâce à l’expertise de Ray Beckwith, un chimiste du vin avec qui il collaborait. L’esprit de collaboration était déjà bien ancré à cette époque. Le secteur viticole traversait une période difficile. Le contrôle de la fermentation malolactique n’était pas encore maîtrisé. En visionnaire, le Dr Beckwith a mis en place chez Penfolds des méthodes de contrôle et de surveillance de l’humidité dans les années 1940. Ces avancées ont été menées en interne, chez nous, et ce n’est que bien plus tard que leur importance a été reconnue.

Perçue comme une maison traditionnelle, Penfolds n’a pourtant jamais cessé d’innover et de repousser ses limites.

Nous avons déjà écrit le premier chapitre de notre histoire. L’enjeu est désormais d’anticiper les 180 prochaines années et de préserver ce qui fait notre excellence aujourd’hui. Nous devons renforcer nos références australiennes incontournables, Grange, St. Henri, Yattarna, mais nous devons aussi être attentifs aux opportunités. C’est notre ADN depuis toujours. Les fondateurs de Penfolds possédaient un petit domaine viticole, Michael Estate. À l’époque, le concept de « terroir » leur était inconnu, mais ils en ont tout de suite incarné l’esprit. En raison de la demande croissante, ils ont commencé dès 1911 à s’agrandir et à explorer la région de Barossa, puis celles de Coonawarra, de la Nouvelle-Galles du Sud et enfin de la Hunter Valley.

Comment qualifieriez-vous le style des vins de Penfolds ?

Nous produisons des vins issus de vignobles uniques, d’une seule région, mais nous sommes aussi connus pour nos assemblages multirégionaux. Pour chacun de ces assemblages, nous recherchons un style précis qui s’adapte à la diversité des matières premières. Les raisins et les sols de Coonawarra sont différents de ceux de la vallée de Barossa, et nous jouons avec ces spécificités pour créer des vins équilibrés et complexes.

Au début du siècle, les médias qualifiaient le vin australien de vin du Nouveau Monde, en opposition à ceux produits par la viticulture européenne classique. Les choses ont beaucoup changé.

Peu de gens voyageaient alors et la viticulture en Australie n’était pas aussi développée. Depuis, beaucoup de winemakers sont partis en Europe après leurs études. Aujourd’hui, l’influence française y est très présente. Les gens apprécient le progrès technologique, mais ils reviennent aussi aux méthodes traditionnelles. Ce n’est pas une question de classicisme, mais de valorisation de l’expérience. Par exemple, sur notre domaine Magill, nous utilisons des fermenteurs ouverts, une technique que l’on utilisait déjà au milieu des années 1800. La technologie permet d’en faire plus, pas de faire nécessairement un vin meilleur. C’est là sa véritable utilité. En Barossa Valley, on utilise beaucoup la robotique. Dès 1989, nous l’utilisions déjà pour des tâches comme la manipulation des caisses de vin. Parfois, dans l’industrie du vin, certains pensent qu’ils sont plus avancés qu’ils ne le sont vraiment. Ce que j’ai remarqué ces vingt dernières années, c’est qu’il y a plus d’ouverture d’esprit dans le monde du vin. Autrefois, on était très « tribaux » à défendre nos régions et nos vins. Aujourd’hui, on peut avoir des discussions ouvertes, notamment avec les sommeliers. Il y a vingt ans, c’était impossible.

On parle plutôt de « vins du monde » désormais et le terme semble adapté pour Penfolds, qui cultive cette spécificité.

Nous sommes des assembleurs et nous aimons mélanger des vins de régions différentes. Par exemple, Bin 149, l’un de nos « vins du monde » historiques, issu principalement de cabernet-sauvignon de la Napa Valley, est né d’une expérimentation. Après une dégustation, j’ai fait le pari d’ajouter 15 % de vin australien, ce qui a créé quelque chose d’unique. À l’époque, nous ne savions même pas si c’était légal. D’une certaine manière, le terme vin du monde est né d’une erreur.

Penfolds travaille avec certains de ses partenaires producteurs depuis très longtemps. Quels sont les enjeux de cette collaboration ?

Nous travaillons avec des centaines de producteurs répartis entre la Tasmanie, le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et l’Australie-Méridionale. Nous entretenons des relations de longue date avec eux, au point que certains n’ont même pas de contrat formel. D’autres, en revanche, sont liés par des accords très solides. Certains producteurs travaillent avec nous depuis des décennies. Par exemple, en avril 2024, une famille nous a livré sa centième récolte consécutive. Nous avons également acheté des vignobles lorsque leurs propriétaires sont partis à la retraite. Nos bureaux de liaison jouent un rôle clé auprès des producteurs en les aidant à améliorer la qualité de leur production. Nous avons aussi mis en place des initiatives comme le « Grange and Yattarna Growers Club » qui récompense les viticulteurs pour leur engagement.

Pour une structure comme la vôtre, on imagine que le réchauffement climatique s’accompagne de nombreux défis.

L’Australie est un pays où l’eau est une ressource précieuse. Nous avons appris à gérer des conditions extrêmes en diversifiant nos sources d’approvisionnement. Nos assemblages multirégionaux nous permettent de compenser les variations climatiques. Nous avons aussi investi dans des vignobles en altitude, notamment en Tasmanie, pour chercher des zones plus fraîches. Récemment, nous avons protégé des vignobles entiers du soleil. Nous explorons toutes les options pour anticiper les défis climatiques.

Les cépages dits internationaux sont-ils toujours adaptés ?

Nous avons repensé notre approche. Si le shiraz et le cabernet-sauvignon restent les piliers de notre production, nous avons introduit des variétés mieux adaptées à la sécheresse comme le grenache, le mataro, le tempranillo et le sangiovese. Ces choix nous permettent d’assurer la pérennité de nos vins dans un contexte climatique incertain. Le changement climatique nous pousse à expérimenter des variétés adaptées à la chaleur intense comme certaines variétés grecques. Le marché joue un rôle clé dans ces évolutions. Nous avons eu des débats concernant notre choix de produire un chardonnay haut de gamme. Certains pensaient que nous devrions plutôt nous concentrer sur des cépages comme le riesling ou le sémillon, mais nous pensons que le marché n’est pas encore prêt à percevoir le potentiel de ces cépages.

Vous avez mentionné Grange, l’icône du vin australien. Comment faire pour qu’il soit toujours aussi constant dans le temps ?

Grange est un assemblage multirégional, ce qui nous permet de sélectionner les meilleurs raisins chaque année, peu importe les variations climatiques. Il est toujours vieilli en fûts neufs de chêne américain, ce qui fait partie de son identité. Nous avons bien sûr ajusté quelques détails au fil du temps, mais l’esprit du vin est resté le même. Chaque millésime doit incarner l’excellence, c’est notre engagement.

Grange est aussi un témoin des nombreuses tendances de l’histoire récente en matière de vinification.

À une époque, l’utilisation du bois était omniprésente. Aujourd’hui, il y a un retour au cabernet franc. Il y a toujours des tendances. Comment les gère-t-on dans notre processus de vinification et avec nos contraintes en Australie ? Ce qui fonctionne aujourd’hui ne sera sans doute plus pertinent demain. Nous avons toujours voulu offrir une alternative aux consommateurs en proposant d’une part des vins d’une seule région, comme RWT Shiraz, issu de la Barossa et élevé en chêne français, et d’autre part des vins issus de plusieurs régions, comme Bin 707, notre cabernet-sauvignon emblématique qui rencontre un grand succès partout dans le monde. Il s’agit d’un assemblage multirégional, élevé en chêne américain, vendu à des prix proches de ceux du Grange. Nous cherchons à donner du choix.

Avec la volonté de ne pas vouloir plaire à tout le monde ?

Grange est une valeur sûre, tout comme Bin 707. L’enjeu est de les maintenir à ce niveau tout en restant à l’écoute des tendances. Quand j’ai commencé, des vins comme Bin 150, Bin 169 ou encore RWT n’existaient pas. Ces créations ne sont pas de simples distractions, mais des réponses aux évolutions du marché et aux goûts des consommateurs. Aujourd’hui, nous sommes fiers de Grange parce qu’il est fidèle à lui-même. D’autres vins, comme Bin 389, surnommé « Baby Grange », peuvent évoluer légèrement d’une année sur l’autre, notamment au niveau des proportions de cabernet-sauvignon et de chêne neuf pour l’élevage. Grange, lui, est toujours élevé à 100 % en chêne neuf. D’ailleurs, pour nous, c’est un bon indicateur. Si un vin ne peut pas supporter cet élevage, alors ce n’est pas du Grange.

Anticiper les attentes des consommateurs, notamment des jeunes générations, est aujourd’hui essentiel. Que fait Penfolds sur ce sujet ?

Depuis 1998, nous avons une gamme expérimentale de vins et nous avons développé notamment notre premier « vin naturel » à partir de sangiovese, bien que nous ne le présentions pas comme tel. Nous proposons également un pinot noir et un tempranillo destinés à une clientèle et à des sommeliers qui veulent des nouveautés.

Pour la première fois, à l’échelle mondiale, les ventes de vins rosés et blancs ont surpassé celles des vins rouges. L’Australie, qui produit majoritairement des vins rouges, envisage-t-elle un rééquilibrage ?

La dynamique du marché est complexe. Nous ne devons pas être arrogants et rejeter la production de rosé sous prétexte qu’il ne serait pas assez noble. Nous avons déjà exploré cette catégorie et proposons actuellement un rosé d’entrée de gamme dans le cadre du programme Max’s. Ce n’est pas un segment à ignorer. Les tendances évoluent. Le rosé n’a jamais disparu en Australie, mais il connaît un regain d’intérêt. Nous proposons aussi des rouges qui répondent à ces tendances, des vins plus légers issus de pinot noir ou de syrah. Beaucoup de nos vins sont d’ailleurs moyennement corsés et ne sont pas élevés en barriques de chêne neuves. Bin 138, par exemple, est un vin de la Barossa dont l’assemblage varie d’une année sur l’autre : parfois dominé par le grenache, parfois par le mourvèdre ou la syrah. Il est moyennement corsé. Il y en a donc pour tous les goûts. Mais l’innovation ne doit pas être une fin en soi. Je dis souvent qu’une nouvelle voiture est nouvelle seulement pendant six mois. On doit aussi faire attention à cette obsession du renouveau. Les lancements de nouveaux produits génèrent des revenus, mais le véritable défi est de vendre des vins qui existent depuis dix ou vingt ans. C’est pour cette raison que le développement de nouveaux produits doit reposer sur la qualité.